-- Home page --

Geodesia e cartografia

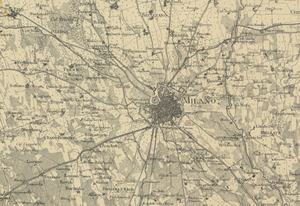

Poiché dalle misurazioni delle posizioni di astri si possono ricavare le coordinate geografiche (latitudine

e longitudine) del sito osservativo, gli astronomi del ’700 si occupavano anche di geodesia e

topografia.

In particolare, nel 1788 gli astronomi di Brera ricevettero dal governo austriaco il compito

di eseguire i rilevamenti topografici che dovevano servire per redigere una nuova carta geografica

dei territori del Milanese e del Mantovano (cioè della parte della Lombardia che era sotto il dominio

dell’Austria).

Naturalmente a quell’epoca esistevano già carte geografiche della Lombardia, ma si

trattava di mappe redatte soprattutto per uso catastale, cioè per poter misurare la superficie delle

proprietà terriere in modo da applicarvi le tasse; erano quindi rappresentazioni accurate sulla piccola

scala, ma contenevano grossi errori su media e grande scala (ad esempio nelle distanze tra le città).

Poiché era impossibile pensare di portare in giro per il territorio strumenti astrometrici come cerchi meridiani o circoli moltiplicatori (molto precisi ma anche molto pesanti, e che richiedevano

complicate strutture di sostegno e complesse procedure di allineamento), gli astronomi utilizzarono,

per la prima volta in Italia, un procedimento che poi venne ampiamente usato in geodesia fino ai

tempi moderni, e cioè quello della triangolazione geodetica.

L’intero territorio veniva diviso in una

fitta rete di triangoli i cui vertici, a distanza di pochi chilometri l’uno dall’altro, coincidevano con

elementi del paesaggio facilmente visibili e identificabili anche da lontano: vette di montagne, tetti di edifici particolarmente alti, campanili, ecc.

Gli astronomi si recavano poi in ciascuno di questi

punti e misuravano gli angoli tra le linee di vista di tutti gli altri punti della rete che erano visibili da

esso.

In questo modo il territorio risultava solcato da una rete di triangoli, i cui angoli al vertice erano

tutti conosciuti in base alle misurazioni; per mezzo di calcoli trigonometrici era allora possibile

calcolare esattamente la geometria della rete a meno di un fattore di scala 11.

Il fattore di scala poteva

essere determinato separatamente misurando la lunghezza di alcune delle linee di base (in linea di

principio sarebbe sufficiente misurare una sola linea di base; in pratica, al fine di minimizzare la

propagazione degli errori di misura, solitamente venivano misurate diverse basi, opportunamente distribuite

su tutta la rete geodetica).

L’impresa, tenendo conto delle condizioni logistiche dell’epoca, fu molto impegnativa: gli astronomi

dovevano trasportare le loro pesanti attrezzature in punti spesso non facilmente raggiungibili, percorrendo

itinerari disagevoli a piedi, a dorso di mulo o in barca.

La campagna di rilevamento durò

sei anni, dal 1788 al 1794; sulla base delle misurazioni effettuate venne preparata la nuova carta, disegnata

da Giacomo Pinchetti e riportata su nove lastre di rame (otto per i fogli della mappa vera e

propria e una per il frontespizio) dal famoso incisore Benedetto Bordiga (Figura 13).

L’incisione dell’ultima

lastra rimase incompleta perchè i lavori furono interrotti da un evento politico inatteso: la

discesa in Italia di Napoleone Bonaparte, che il 10 maggio 1796 sconfisse gli Austriaci a Lodi e pochi

giorni dopo entrò trionfalmente in Milano.

Gli Austriaci si ritirarono, portando con sé a Vienna

le lastre di rame della carta della Lombardia (che naturalmente avevano anche un grande interesse

dal punto di vista militare).

Le lastre furono poi restituite a Brera nel 1804 e sono attualmente conservate

nell’archivio dell’Osservatorio.

Esaminiamo ora alcuni degli strumenti che sono stati utilizzati

per la campagna geodetica del 1788-94.

Quadrante portatile (1784).

Si tratta dello strumento principale utilizzato per la misura degli angoli

nei vertici della rete geodetica (Figura 14).

Lo strumento, costruito da Giuseppe Megele, ci è giunto in condizioni incomplete.

Originariamente infatti era dotato di due piccoli telescopi che successivamente

sono stati rimossi (probabilmente per essere utilizzati per altri scopi): uno di essi era fissato

al lato superiore della struttura del quadrante, l’altro era attaccato al braccio rotante (alidada).

I due telescopi, entrambi dotati di reticolo a croce, venivano puntati separatamente sui due oggetti di

cui si voleva misurare la distanza angolare: il valore corrispondente dell’angolo poteva quindi essere letto per mezzo del nonio sull’alidada.

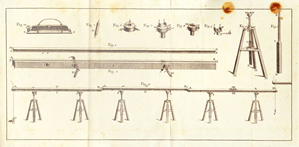

Sbarre per la misura di basi geodetiche (1788).

Si tratta di tre sbarre di metallo, anch’esse costruite

da Giuseppe Megele, utilizzate per la misura di basi geodetiche (Figura 15).

Le sbarre sono di ferro e hanno

una sezione a forma di T, in modo da renderle più rigide; vicino alle estremità sono incise due sottili

tacche alla distanza esatta di due tese parigine (pari a circa 4 m).

Ogni sbarra è dotata di una guida

di legno, lunga come la sbarra, entro cui essa può scorrere, appoggiata su piccole rotelle di metallo.

La misura veniva effettuata sistemando le guide di legno su appositi cavalletti, uno di

seguito all’altra, controllando con un piccolo telescopio che le sbarre fossero perfettamente allineate (Figura 16).

Quindi si faceva scorrere la sbarra entro la propria guida finché la sua tacca d’inizio

combaciasse con la tacca di fine della sbarra precedente; a questo scopo le guide erano dotate di un

ingranaggio che agiva su una cremagliera presente sul bordo inferiore delle sbarre.

Ripetendo questo procedimento, sbarra dopo sbarra, si copriva la distanza da misurare: il conteggio delle sbarre utilizzate dava il valore della distanza.

Durante la misurazione si registrava con un termometro la

temperatura atmosferica in modo da poter correggere la lunghezza della sbarra per gli effetti di dilatazione

termica.

Con queste sbarre è stata effettuata la misura di una linea di base della lunghezza di circa 10 km nei pressi del paese di Somma Lombardo, dove attualmente si trova l’aeroporto di Malpensa12.

La misura è stata ripetuta in senso inverso per avere una stima dell’errore, che è risultato di

soli 5 cm: un risultato notevole, se si pensa alla semplicità dei mezzi utilizzati.

Un secolo dopo la

base è stata controllata con apparecchiature più moderne, confermando la precisione della misura originale; commentando questo risultato, Schiaparelli (1880) osservava: "E questo lavoro sembrerà

ancora più mirabile a chi pensi che esso fu fatto da tre poveri preti sotto il sollione della deserta

brughiera, senz’altro aiuto che del macchinista Megele e di quattro contadini".

Nel 1797 la Lombardia divenne parte della Repubblica Cisalpina, sotto il controllo dei Francesi; il

nuovo governo proseguì la politica di sostegno alle istituzioni culturali e scientifiche che era stata

propria degli Austriaci.

Sembra anzi che Napoleone Bonaparte mirasse a fare di Milano la capitale

culturale dell’Italia settentrionale, e per questa ragione vi concentrò mezzi, risorse e personale13. La situazione peggiorò decisamente dopo il 1815; dopo la sconfitta definitiva di Napoleone, il suo esilio

a Sant’Elena e la restaurazione dell’ancient régime, Milano ritornò sotto il dominio dell’Impero

Austriaco.

Si trattava però di un impero ormai minato dai dissensi e dalle aspirazioni nazionalistiche

di molte delle sue provincie, che non era più propenso a occuparsi della cultura e della scienza come

in passato, anche perchè la classe dirigente milanese veniva ormai vista come infida e potenzialmente

nemica al governo austriaco.

Per l’Osservatorio furono anni bui: la drastica riduzione dei fondi disponibili

comportò il ridimensionamento del personale e l’impossibilità di acquisire nuovi strumenti

per sostituire quelli che ormai stavano diventando obsoleti.

Quando Barnaba Oriani (che era stato

direttore di Brera fino al 1817) morì nel 1832, lasciò in eredità all’Osservatorio una parte cospicua

delle sue sostanze, in modo che si potesse continuare a pagare gli stipendi agli astronomi.

A commento

di questa vicenda Schiaparelli scriveva: "Oriani, perchè non andasse a fascio ogni cosa, dispose

nel suo testamento di lire austriache 200 mila a favore della Specola per dare un soldo annuo

di austriache 4500 ad un secondo astronomo e lire 900 ad un terzo allievo. E veramente ... si ha ragione

di credere, che, senza quest’atto di Oriani, l’Osservatorio più non esisterebbe o sarebbe abbandonato,

come è avvenuto di alcun altro in Italia".