-- Home page --

Giovanni Virginio Schiaparelli

Nel 1859, con l’armistizio di Villafranca, la Lombardia fu annessa al Piemonte, come primo passo

verso l’unificazione d’Italia.

Questo evento politico ebbe immediate conseguenze sulle condizioni

dell’Osservatorio di Brera; il governo piemontese, preoccupato di risollevare l’Osservatorio dal suo stato di crisi, dovuto alla mancanza di personale e di strumentazione scientifica, inviò a Brera come "secondo astronomo" Giovanni Virginio Schiaparelli (1835 - 1910 - Figura 21);

due anni dopo, nel 1862, quando

morì il precedente direttore Carlini, Schiaparelli prese il suo posto.

Aveva solo 27 anni: è stato quindi il più giovane direttore in tutta la storia dell’Osservatorio.

Schiaparelli era già noto come uno

scienziato brillante, e si dimostrò anche un lavoratore instancabile; con la sua energia e inventiva in poco tempo impresse un nuovo corso all’Osservatorio.

Tra l’altro egli si era laureato al Politecnico di

Torino, a quel tempo (dal 1861 al 1865) capitale d’Italia, e aveva avuto modo di conoscere di persona alcuni dei personaggi politici più influenti dell’epoca.

In particolare era stato allievo di Quintino Sella, Ministro delle Finanze del Regno d’Italia dal 1862 al 1873, e di Luigi Menabrea, Primo Ministro dal 1867 al 1869.

Quintino Sella si era adoperato per far ottenere a Schiaparelli un finanziamento

per compiere un viaggio in Europa (1857 - 60), durante il quale egli aveva studiato a Berlino con il

famoso astronomo Encke e all’Osservatorio di Pulkovo (a San Pietroburgo); Schiaparelli aveva interrotto questo soggiorno nel 1860, quando gli era stato offerto il posto a Brera.

Grazie a questa combinazione di reputazione scientifica e di agganci politici egli riuscì a ottenere immediatamente per

l’Osservatorio un nuovo strumento, che fu ordinato nel 1862 e giunse a Brera nel 1865, anche se la

costruzione di una nuova cupola, di dimensioni sufficienti per ospitarlo, si protrasse per parecchi

anni e il telescopio entrò in servizio regolare solo a partire dal 1875.

Il nuovo telescopio era un rifrattore costruito in Germania dalle officine Merz (Figura 22); l’obiettivo

era una lente del diametro di 22 cm e della lunghezza focale di 3.15 m.

Oltre ad avere un’apertura molto più grande rispetto agli strumenti allora disponibili a Brera, si trattava di un telescopio di elevata qualità ottica, che permetteva una grande precisione nelle misurazioni micrometriche14.

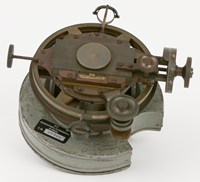

Era dotato di una montatura equatoriale mossa automaticamente da un meccanismo a contrappesi, simile a

quello di un grosso orologio a pendolo (Figura 23).

Lo strumento era stato richiesto soprattutto per

la compilazione di un catalogo di stelle doppie o, pił precisamente, di sistemi stellari binari, cioè di

sistemi di due stelle che ruotano attorno al comune centro di massa, legate dalla reciproca attrazione

gravitazionale.

L’osservazione prolungata di questi sistemi (a volte anche per anni o decenni) permette

di calcolarne l’orbita e da questa, utilizzando le leggi di Keplero, di stimarne la massa; ancora

oggi questo è il metodo più diretto per misurare la massa di una stella.

Il telescopio era dotato di due micrometri filari di precisione con cui venivano effettuate queste delicate misurazioni (Figura 24).

All’osservazione di stelle doppie Schiaparelli dedicherà, con tenacia e perseveranza, una parte cospicua della sua attività osservativa, ritirandosi solo quando, nel 1900, le condizioni della sua vista saranno peggiorate al punto da non permettergli di proseguire il lavoro.

Nell’ultima pagina del suo diario

osservativo Schiaparelli riporta questa toccante annotazione:

«Tornato a Milano, confidava di

poter ripigliare le osservazioni almeno fino alla fine del 1900; ma la salute non era più sufficiente

per reggere ad una simile fatica e l’occhio sempre più disadatto. Devo pertanto rassegnarmi a terminare qui le mie osservazioni equatoriali, cominciate nel Febbraio 1875 coll’8 pollici e con esso

condotte fino al 1886, indi proseguite col 18 pollici per 15 anni fino al 1900. Misure di stelle doppie

in tutto 11775 ... (seguono i dati di una misurazione micrometrica) ... Ultima mia osservazione mal

riuscita, la quale mi persuade della necessità inevitabile di non continuare queste osservazioni. Cecidere

manus. 29 Ott 1900.»

L’attività osservativa di Schiaparelli tuttavia era estesa anche anche ad altri campi: comete, asteroidi, superfici dei pianeti principali del Sistema Solare.

Le osservazioni di Marte, per cui soprattutto

Schiaparelli è famoso, iniziarono quasi per caso: una notte in cui le condizioni meteorologiche non permettevano le previste misurazioni di stelle doppie, Schiaparelli puntò il telescopio su Marte e si

accorse che, con il nuovo strumento, poteva distinguere dettagli della superficie del pianeta che non

erano riportati in nessuna delle mappe disponibili all’epoca.

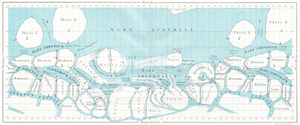

Egli quindi iniziò uno studio sistematico

della topografia marziana, osservando il pianeta a ogni opposizione15 e pubblicando una serie di

mappe che mostravano dettagli sempre più fini della superficie del pianeta.

All’epoca la fotografia esisteva già da qualche decennio ma non aveva ancora una sensibilità sufficiente per poter essere utilizzata in astronomia.

Perciò le osservazioni erano ancora effettuate a occhio nudo: gli astronomi

passavano ore all’oculare del telescopio, cercando di sfruttare al massimo i rari momenti in cui la

turbolenza atmosferica era minore e permetteva di avere una visione più distinta del corpo che stavano osservando.

Nel tentativo di registrare anche i più fini dettagli della superficie di Marte, Schiaparelli

fu vittima di una specie di illusione ottica, per cui il cervello tende a dare una struttura geometrica

definita anche ai particolari che sono colti dall»occhio in modo vago e indistinto.

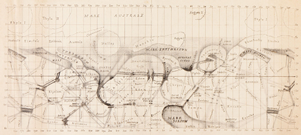

Così le sue mappe si popolarono di strutture sottili e rettilinee (Figure 25 e 26) che vennero chiamate canali, e

che con il passare degli anni mostravano variazioni di forma e di colore, e addirittura sembravano

sdoppiarsi (geminazione).

Oggi si sa che questi canali non corrispondono a strutture realmente esistenti

sulla superficie di Marte ma all’epoca le osservazioni, interpretate come rilevazioni fedeli della

topografia marziana, suscitarono grande interesse e accesi dibattiti.

Benché Schiaparelli sia sempre

stato molto cauto nell’ipotizzare quale fosse la vera natura dei canali16, altri astronomi presero

posizioni molto più nette, asserendo che essi fossero opera di una civiltà extraterrestre che abitava Marte17.

La produzione scientifica di Schiaparelli comunque spazia su quasi tutti i campi dell’astronomia conosciuta

all’epoca: osservazione e determinazione delle orbite di asteroidi, studi sulla distribuzione

delle stelle, sulle comete e sulle meteore, geodesia e geomagnetismo, storia dell’astronomia (Figura

27).

Schiaparelli fu il primo a dimostrare l’origine cometaria delle meteore; avendo compilato un catalogo

delle orbite delle comete conosciute e avendo raccolto numerose osservazioni di stelle cadenti,

egli dimostrò come le direzioni di provenienza di alcuni sciami meteorici coincidevano con la direzione

delle orbite di alcune comete, e avanzò l’ipotesi che le meteore non fossero altro che frammenti

di cometa (oggi questo concetto fa parte del bagaglio delle nozioni astronomiche di base, ma

allora non era ancora chiaro se le meteore non fossero solamente fenomeni atmosferici).

Nel 1880

Schiaparelli ottenne un finanziamento per acquistare un telescopio ancora più potente.

Il nuovo strumento (allora uno dei più grandi in Europa) giunse a Brera nel 1882 e fu usato su base regolare a

partire dal 1886.

Era un rifrattore, costruito in collaborazione dalle officine tedesche Merz (per la parte ottica) e Repsold (per la montatura), con un diametro di 49 cm e una lunghezza focale di 7 m

(Figura 28).

Per porre questo fatto nel suo contesto storico occorre ricordare che all’epoca il neonato

stato italiano stava affrontando difficoltà economiche molto gravi, che lo avevano costretto a introdurre

l’odiosa tassa sul macinato; la drastica misura aveva sollevato violente proteste e sommosse

che erano state duramente represse (con un bilancio di 250 morti e un migliaio di feriti).

Ciononostante

il Parlamento aveva approvato quasi all’unanimità lo stanziamento per il nuovo telescopio;

Quintino Sella, in una lettera scritta a Schiaparelli per informarlo sulla votazione, così riportava:

«Caro Amico eccoti il risultato della votazione a scrutinio segreto. Favorevoli 192 / Contrari 37 /

Votanti 229. La votazione è veramente splendida e negli uffici e nella Camera si disse esplicitamente

che si dava il canocchiale perché vi era un astronomo che lo valeva. La stima che si ha di te ci

entrò per moltissimo nel voto. Puoi quindi essere lieto e fiero della dimostrazione solenne tanto che

non ne ricordo l’eguale, che ti diede la tua patria».